商用客機這種東西,技術應用水平請往回退20年。

由于規劃論證研發十年,適航加客戶部署周期再等十年。

A350這么先進的飛機,也就前兩年初步用上觸屏,仍是選裝件。

物聯網是這兩年才搞起來的東西,并且也不是實時回傳所有數據。

所以我估計三十年后,就能遍及黑匣子實時數據了。

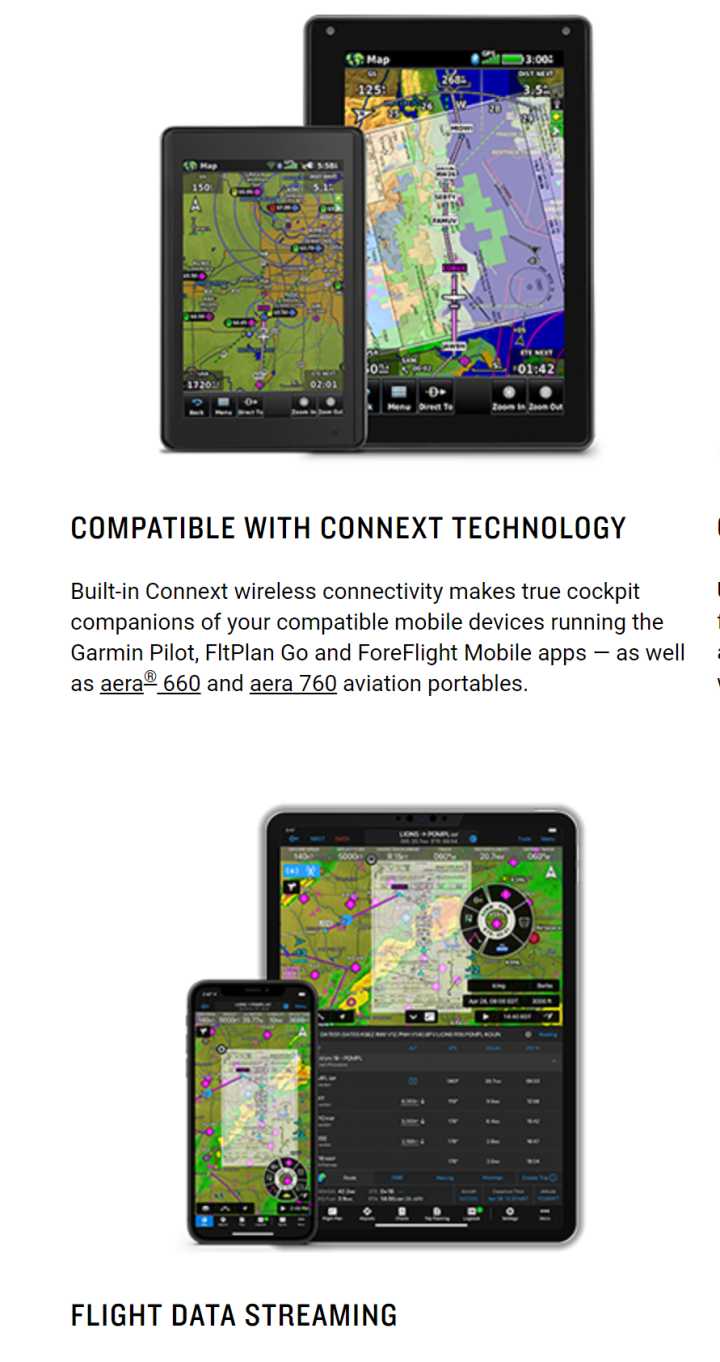

不過話說回來,通航飛機的電子技術選用速度顯著更高,由于認證周期相對短,商場相對活潑,客戶群體更傾向個人而不是企業。

所以通航用的各種航電,和主流電子產品只有五年左右的差距。

通航的機身和發動機沒什么進化,畢竟成本有限,但航電體系現已進化到觸屏、3D渲染組成顯示、wifi聯網等等功用了。

技術上是可行的。經過衛星網絡可以完結互聯互通。有一些黑匣子數據的存儲介質仍然是磁帶,晉級為固態硬盤就可以了,技術上是沒有問題的。但為什么不這樣做,主要有幾個方面的考量吧。

第一,飛機失事的概率很低,失事今后黑匣子找不到的概率就更低了。在這次東航飛機失事之前,我國現已連續十年安全翱翔了。全球規模來看,飛機發生事端的概率大約為百萬分之一。全毀的概率就更低了。之前看到一個數字,2014年全毀的概率為百萬分之0.23。全球運營的飛機大約有2萬架。2021全年約有2459萬架次客運航班在全球運轉。2021年全球發生了7起喪身航空安全事端。

第二,完結翱翔數據實時云傳送到云端的成本很高。前面現已說到,全球2萬架飛機,雖然受疫情影響,但2021年的翱翔架次也達到了2459萬架次。巨大數據傳送所需求的網絡費用,存儲費用必定不低。在傳送之前還要對飛機進行改造,添加相應的設備,還要確保全球無死角的衛星通訊網絡來支撐。這些都是需求投入的。

第三,法則方面的問題。怎樣只是用來當作八卦資料看看,那么這些黑匣子的數據只需上傳到云端就可以了。但假設是作為航空安全事端查詢的根據,就得確保數據的完整性和準確性。全球有航空公司的國家有一百多個,每個國家的法則都不相同。云端的數據能否作為法則根據是一個很大的問題。假設不能作為法則根據,上傳到云端又有什么含義?